※この記事は未完、まだまだ執筆中の記事となります。予めご了承下さい。

※音源ファイル、画像なども準備中です……

※ゆっくり更新・内容拡充していきたいと思っております。ご要望がありましたら@tdhrまで。

はじめに

この講座は以前開催したワークショップ「今すぐ使えるチップチューンDTM講座」を修正・加筆し、より万人向けにした講座(になる予定)です。

これを読むことで「今のDAWでチップチューンを始めたい」「チップチューンを始めたけれどマンネリが続いてる」「何か違う」「全くDTMを知らないが分かった気になりたい」といった需要に応えられます。

使用するDAWは自由ですが、VSTインストゥルメントプラグインとしてYMCK様の「Magical 8bit Plug2」を使用します。

概要

本記事では、VSTインストゥルメントプラグインである Magical 8bit Plug2 の各パラメーターを解説しつつ、「ファミコン実機によるチップチューンっぽさ」の実装例、コツみたいなものを紹介します。

この記事を読むことで、チップチューンらしい音作りを最速でプロジェクトに導入できます。

しかし、ここで紹介するのは、あくまでも「ファミコン実機のようなチップチューンぽさ」を出すための一工夫に過ぎないので、もちろん全て守る必要はありません。

はじめる前の準備

曲作りに入る前に、一度 DAW 側のエフェクト(特にリバーブやディレイ等の空間系)は全てオフにしておくことを強く推奨します。

というのも、ファミコン実機には出音に対してエフェクトをかける機能が無いため、使用してしまうと、一般的に想像されるチップチューンと比べてリッチな音作り(現代的、生演奏的)になってしまうからです。

各パラメーターについて

OSC TYPE

オシレーターの種類になります。

ファミコン実機では、使えるオシレーターのチャンネルが、矩形波(Pulse/Square)2ch、三角波(Triangle)1ch、ノイズ(noise)1chの計4つになります。

※ファミコンにはDPCMというサンプリング音源が使えるチャンネルもあるのですが、今回はVSTプラグインに無い機能ですので割愛します。興味のある方は「DPCM ファミコン」みたいなワードで検索してみて下さい。

実機っぽさを出すためには、種々のオシレーターをこのチャンネルの種類&数に収めることが重要です。

なお、ファミコン実機では三角波の音量は最大に固定されており変更できません(※)。三角波を使う時にはベロシティは常に最大値(=127)で固定しておくと「それっぽさ」が増します。

※本当は三角波の音量を裏技的に変更する方法があるのですが、ここでは割愛します……

POLY

同時発音数です。

ファミコンは、先述のオシレーター1つのチャンネルについて、同時に1音しか出力できない(和音が出せない)、いわゆるモノフォニックな音源の仕様となっています。これを守るために、POLY は1にしておくと安心です。

しかしながら、この場合はチャンネルの数と音色の数だけ VST プラグインを挿入することになるため、MIDI ノートの入力が面倒くさく、使い勝手は悪くなります。もし同時発音数をちゃんとケアできる場合や、または気にしない場合は、この設定は任意の数字で問題ありません。

Gain

音量と思ってもらって大丈夫です。

初期設定の 0.5 では明らかに大きすぎます。曲全体の設定にもよりますが、個人的には0.2 〜 0.3 程度に設定しておくことを推奨します。

Pulse (Duty)

矩形波(Pulse/Square)を使う際の Duty 比の設定ができます。

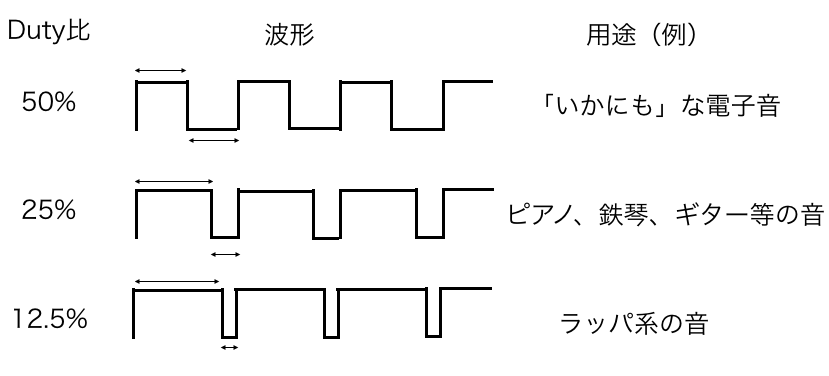

Duty 比とは矩形波の間隔の割合を指しています。(下記図参照)

Duty 比が音に与える影響は実際に聞いてもらうとして、12.5%、25%、50%の順に、より矩形波らしい「澄んだ」音になっていきます。特に12.5%、25%の Duty 比はファミコンらしい独特な音色になりますので、積極的に使うと良いでしょう。

Noise (Noise Type)

準備中・・・

ショートノイズでは金属めいた音が出せます。一聴した感じでは音程を実感できますが、本体はノイズですので、実際の音程は MIDI 入力したノートとは異なってきます。打楽器的に使う場合は問題ありませんが、音程をしっかり使いたい場合は、厳しいピッチの調整が必要になるでしょう。

下記リンク先で試聴できる、拙作の実験的なチップチューンミニマル曲 “October, 27” の 8:36- 辺りでビービーガーガー鳴っているのがショートノイズです。よろしければ聞いてみて下さい。

エンベロープ系(Attack, Decay, Sustain, Release)

この項目については、シンセサイザーの基本的知識の部分となりますので、今回は詳細を省略させて頂きますが、推奨すべき設定が2点あります。

1点目ですが、Release については、常に 0 にしておくことを強く推奨します。Release が長いと、出音が重なってしまい、POLY の項目で記載したような、同時和音数の問題が発生する為です。

ただし、2点目として、三角波(Triangle)を扱う場合は、Release を 0.01 にしましょう。プチプチとしたノイズが出ることがあるためです。もちろん気にならない場合はそのままで大丈夫です。

Bend Range

ピッチベンドをかけた時の、かかり具合の上限を設定できます。

1につき半音、12で1オクターブ分ズレるようになります。ここでのコツや推奨は特にありません。目的に応じて適宜変更しましょう。

Auto Bend

準備中。。。

Vibrato

自動的にかかるビブラートの設定ができます。主にメロディラインで音を長く伸ばす際のビブラート演出や、ディレイタイムを0にしてディストーションめいた音色作成に使うことになると思います。(他にあるでしょうか??)

それぞれ……

Time: ビブラートの上下1周期の時間

Depth: ビブラートの深さ(1で半音分ズレる)

Delay: ノートONから何秒後にビブラートを開始するか

という項目になっています。

ビブラートを使用したくない場合は Depth を0にしておくと良いでしょう。

アドバンスオプション(Custom Envelopes)の設定・使い方について

準備中・・・

記載方法

Volume

Pitch

Resolution:

Duty

今すぐ使えるテクニック

準備中・・・

高速アルペジオ

コード感を演出(疑似和音)

ノートの存在感を強化:歪み系エフェクトのような効果

複数パートを1音で演出(高難度)

疑似ディレイ

今すぐ使える音色表現

準備中・・・